CPU放熱グリスの劣化はウソ?真相究明

スポンサーリンク

冷却グリスは劣化すると言われていますが、実際のところどうなのでしょうか?

実はあるサイトで「CPUグリスを外したら粉になっていた場合、グリスの性能は変わってしまうと考えなければならない」という旨の記事を見ました。

そのサイトによると、「グリスの流動成分が揮発した結果」として話がまとめられていましが、それは粉になる要因であって冷却性能が低下したという根拠ではありません。

実際に性能が変わってしまったという客観的な根拠や検証がなされていないのです。

確かに使用年数とともにグリスが固化するので客観的にグリスの”性質”は変化しています。これは私も経験済みなので理解できます。しかし、検証もせずグリスの性質変化と放熱性能を同義とし、「放熱性能は変わってしまうと考えなければならない」と断言するのは論点がズレているように感じました。

目次

本当にグリスは劣化するのか?

実は私も客観的なデータを持っていませんでしたし、数値化したデータを見たことがなかったので検証してみることにしました。

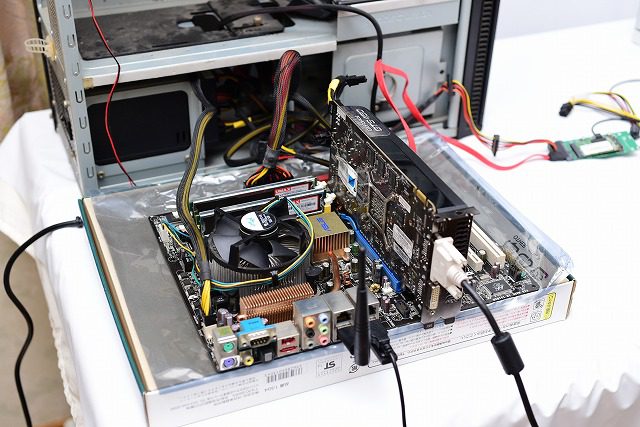

検証に使ったパソコンは2009年にCPUグリスを交換したCore2Duoパソコン。

このパソコンはメインパソコンとして現役です。

塗布してから7年以上前のグリスなので今回の検証にはぴったりです。

検証方法

この状態で「CPU Stres」を使ってCPU使用率100%の負荷をかけ、10分後のCPU温度を測定することで評価します。

室温は26℃±0.4℃

CPUファン回転数は100%固定

7年ものCPUグリスの状態は?

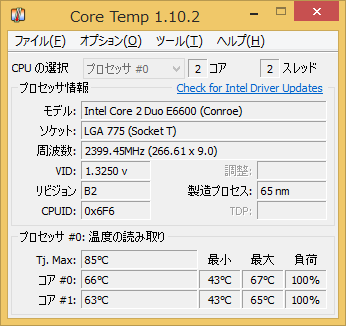

負荷テストの結果

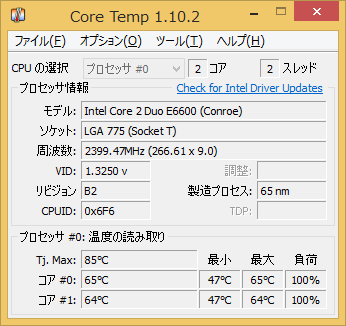

負荷テストの結果は以下の通り。最大値が67℃になりました。

特にオーバークロックしていない状態なのですが、CPU使用率が100の状態で67℃は十分に冷えています。実用上まったく問題にならないレベルです。

室温26.0℃

コア#0 最大67℃

コア#1 最大65℃

グリスの状態をチェック

CPUクーラーを取り外し、グリスの状態をチェックします。

ご覧の通り完全に固まっていてポロポロと剥がれます。手で差触れてみるとパウダー状の粉になるほどなので、WEBサイトの情報的には完全に経年劣化した状態です。(今回の比較テストには最適な状態です。)

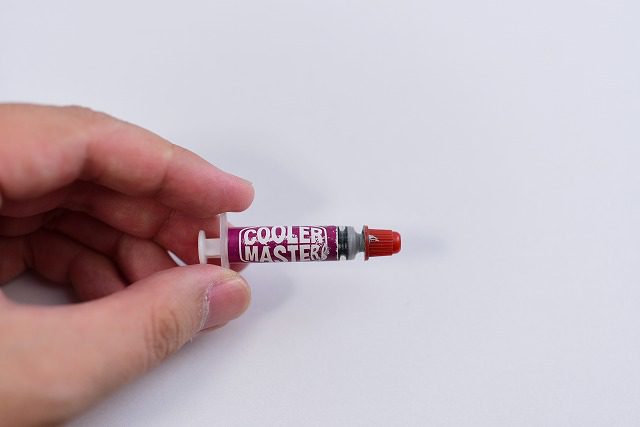

このグリスはインテル純正のCPUグリスではなく、「COOLER MASTER」のCPUクーラー付属のグリスを流用したものです。物持ちがいいので当時のグリスが工具箱に入っていました。

あと1回分入っているのでCPUグリスを塗り直してテストすることにしました。

塗り直した冷却グリスは?

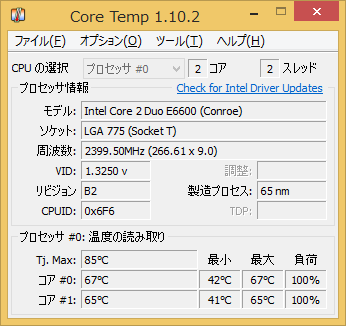

負荷テストの結果

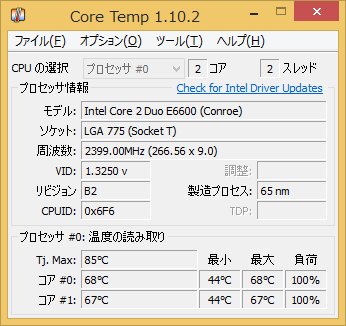

測定結果がこれ。最大値が67℃と、7年間使用したグリスとまったく同じデータになってしまいました。しかもコア#0とコア#1の温度とも同じ温度です。

これは私も驚きです。さすがに何らかの差が出るだろうと考えていたので、ここまで一致するとは想像もしていませんでした。

室温26.2℃

コア#0 最大67℃

コア#1 最大65℃

グリスの状態をチェック

CPUクーラーを取り外し、グリスの状態をチェックします。

塗布したばかりのグリスなので粘性があります。写真からもグリスの粘性が伝わると思います。

新品のグリスを使って追検証

結果があまりにも出来過ぎなので、他のCPU放熱グリスでも同様の測定をしてみました。

使用する放熱グリスは熱伝導率に定評のあるシルバーグリスと容量たっぷりのアイネックス GS-04です。

- シルバーグリス

熱伝導率9.0W/m・K - アイネックス GS-04

熱伝導率3.8W/m・K

シルバーグリスの検証結果

シルバーグリスは熱伝導率9.0W/m・Kと、市販のグリスの中では高い伝導率で、「COOLER MASTER」と比較して2℃ほど冷却効果が改善しています。

室温26.0℃

コア#0 最大65℃

コア#1 最大64℃

グリスの状態をチェック

シルバーグリスは粘性が低く、伸びの良いグリスです。

ダイ全体にグリスが広がっています。

アイネックス GS-04の検証結果

GS-04は熱伝導率3.8W/m・Kと、標準的な熱伝導率で、「COOLER MASTER」と比較して1℃ほどコア温度が上昇しました。

室温26.0℃

コア#0 最大68℃

コア#1 最大67℃

追検証の結果は概ね熱伝導率と温度上昇の傾向が同じなので、信頼性のある実験値であること判断しました。

結論

結局、CPU放熱グリスの経年劣化による性能劣化は見られませんでいた。

確かに7年使用したグリスの状態は揮発成分が抜けて固まり、粉状になっていました。しかし、それによって放熱性が低下したかというと、まったく変化していません。

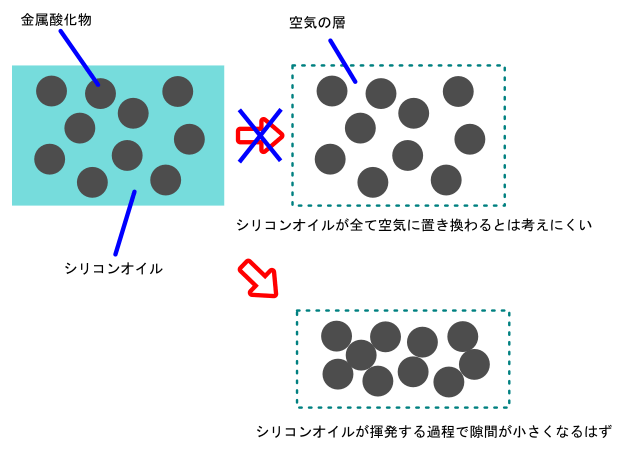

なぜ、グリスの状態が変化したにもかかわらず、性能が維持されたのでしょうか?

これを考察するために、グリスの揮発成分を調べました。

信越化学工業 放熱グリスWW-7762-1.5Gの製品情報によると、放熱グリスはシリコーンオイルを基油に金属酸化物などを配合したものであること書かれています。

つまり、CPUグリスの固化は揮発成分であるシリコーンオイルの揮発であることがわかります。

では揮発するシリコーンオイルの熱伝導率を調べてみるとグレードによる違いがあるにせよ、概ね0.1~0.16W/m・K程度ということがわかりました。

放熱グリスの熱伝導率が4~9W/m・Kということを考えると、シリコーンオイルは熱伝導性に寄与せず、ほとんどが金属酸化物などの配合材によるものです。

シリコーンオイルが揮発する過程を考えると、シリコンオイルの層が全て空気に置き換わることは考えにくく、シリコンオイルの揮発とともに金属酸化物の隙間が小さくなり、熱伝導率は逆に向上するすると思われます。ただし、熱伝導率の低い空気の層もゼロにはならないため、プラス・マイナスで打ち消し合い、変化しなかったのではないかと結論に至りました。

(空気の熱伝導率は0.03W/m・K程度)

グリスの配合材もシリカ粉末(二酸化ケイ素)や金属酸化物なので物質的に安定しており、もともとが酸化物なので物質的に経年劣化するはずがありません。

一方で、グリスを塗り替えたら温度が下がったという情報もあります。

しかし、このような情報の多くが、リテールクーラーに塗布済みのグリスを異なる市販品に塗り替えた場合の情報であり、単純にグリスの性能の差である可能性が否定できません。更にCPUに負荷をかける方法や室温も明記されていません。不確定要素が多すぎて、情報として信用できるものではないでしょう。

コメント

リテールクーラーではそもそも冷却性能が低くグリスが劣化しようが熱伝導の高いグリスに変えようが

誤差レベルではないのでしょうか?

2018年4月7日 6:15 PM | ガソリン

まず、検証データに疑義があるなら、裏付けの取れたデータを示してもらわないと...

>>誤差レベルではないのでしょうか?

これはただの感想ですよね?というか、誤差の概念が分かってないです。

まず、データを取り、そしてそのデータを分析して事実を述べる。これを考察といいます。

何もせず、思い付きの意見。これをただの感想や思い込みといいます。

今回のデータは温度変化が生じなかったのですから誤差レベルではありません。

客観的な事実として性能に差が生じなかったと考えるのは妥当です。

今回の検証データはたった1件のデータなので全てのケースで劣化しないとは言えないかもしれません。

なので、疑義があるなら根拠となるデータを取っていただき、そのデータに基づいてコメントください

2018年4月7日 7:50 PM | hiro

ネット上で見かける、「グリスの塗り替えで温度が下がる」の要因はクーラーの掃除だと思っていました。

自分もしてみたいという思いはあったのですが機会に恵まれず、実際に実験をして下さった主さまには感謝です。

2018年4月10日 2:14 PM | にゃー

データがお役に立てて幸いです。

案外、テストした環境(部屋の温度)が下がっただけなのかもしれませんね。CPUグリスを塗り替えるときはパソコンの電源を切るわけですから、部屋の熱源がなくなり、室温が低下→塗り替えてすぐにテストするとめでたく温度が低くなるという現象が起きます。

私の実験では部屋の温度が一定の時を見計らってテストしたので結構正確だと思います。

また、グリスの劣化はよく言われていますが、グリスが硬くなる=劣化と思い込んでいるのだと思います。

例えば可動部なら問題でしょうが、CPUとクーラーは固定して動かないものですからグリスの固化自体まったく問題になりません。

品質自体も、元々グリスの熱伝導物質は主に金属の酸化物ですからこれ以上劣化しようがありません。

2018年4月10日 3:30 PM | hiro

全く根拠のない仮定なのですが、シリコンオイルが揮発したためにクーラーと冷却対象に隙間ができ、冷却性能が低下したという可能性はないでしょうか?私の環境では冷却性能の低下という事を経験したことがないのでわかりませんが。

2018年4月22日 10:27 PM | AAM

物理的に可能性はありません。

仮に熱伝導物質の周りのオイルが揮発したところで、重力がある以上宙に浮かんでいることはできません。

必ず、隣接する熱伝導物質に接触するはずです。するとより熱伝導性が向上するのです。

理屈では

ま~、すべて接触するわけでもないですから、相殺されて性能が変化しないということなんでしょう。

という具合に、仮定の話は仮定で答えることしかできませんので、あまり意義のある返信はできません。

2018年4月22日 10:49 PM | hiro

過去にぶつけたことがあるノートパソコンでグリスの塗り替えを行ったところ、温度が改善しました。衝撃によりCPUとヒートシンクが一瞬離れ、グリスの粉が隙間から出ていったために冷却できなくなっていたものと思われます。

同様の状況で、ヒートシンクの離脱に気づかなかったために、グリスが経年劣化するという誤解が生じたのかもしれません。

2018年8月15日 10:54 PM | 噂の真相は??

上記のような可能性はありそうだと思います。

グリスの固化自体は直接的な要因ではなく

固化した後に振動などが加えられて微量の浮きが発生し、それが冷却性能に影響を及ぼすのではないでしょうか。

なので固化しても問題が起きない人には起きないし、起きる人には起きる。

定期テストかけて冷えが悪いようなら塗り直しとかで良いのではないかと

あとはグリスが固化したあとはなるべくそっとしておくことでしょうか。

2018年11月9日 9:08 AM | 通りすがり

単純に、カラカラになっているから劣化してるな~って思っていました。

オイル成分は作業性を上げる為の単なるツナギであって冷却性能には寄与しないって事ですね。

2019年5月23日 6:16 PM | ice_skater

自作する人間でもグリス塗りは面倒でやりたくない行為なので、めちゃ参考になる検証をして頂いて感謝感謝。

2019年5月26日 5:01 PM | 無香料

大変興味深い記事でした。

自作界にはオカルトまがいな伝聞が多い事を改めて認識できました。

気をつけたいです。

2019年11月6日 11:43 AM | 通りすがり

私の場合は CPU ではなく GPU ですが、グリス交換によって効果がありました。

5年ほど使っているグラボ(ELSA 970GTX)の高負荷時温度が80℃を超えるようになり

ヒートシンク、GPUファン、PCケースファンなどのクリーニングを再三するも改善せず、

ダメ元でグリス交換をしたところ 80℃→68℃ に下がりました。

やたらと煩かったファンも静かになりました。

おそらく購入時の温度もこんなもんだったのでしょう。

そもそも経年によって冷却性能が低下している(温度上昇している)ケースでないと、何をしようと効果は現れないでしょう。

この記事でいえば7年はどうだったのか気になります。

まぁ「こういう例もありますよ」ということで。

2020年5月17日 6:01 PM | 通りすがりの人

メンテナンスなどしているうちにGPUクーラーがズレてしまった可能性もありますね。

GPUクーラーが動いた拍子にグリスが剥離して空気層ができてしまった可能性が否定できません。

>>そもそも経年によって冷却性能が低下している(温度上昇している)ケースでないと、何をしようと効果は現れないでしょう。

これは一理あるように見えて実際には理を得ていません。

現に検証の前に冷却性のが低下しているという思い込みの前提があるために、「温度上昇がみられた」=「グリスの冷却性能の低下だ」と決めつけてしまっています。

そもそも本当にグリスが時間とともに劣化しているのなら、突然性能が低下するという事にはなりません。

基本的に劣化は時間との関数的に進むことが普通であり、7年経過したにもかかわらず性能低下がみられないという事は劣化していなかったと考えるのが普通です。

>>5年ほど使っているグラボ(ELSA 970GTX)の高負荷時温度が80℃を超えるようになり

通りすがりの人さんの症例では、5年のうちに徐々に温度が上がり、ついには80度になったというのでしたら、冷却性能と時間は何らかの関連性があり、

冷却性能は時間とともに劣化するといえますね。

2020年5月17日 7:55 PM | hiro

hiroさん、ご返信ありがとうございます。

>メンテナンスなどしているうちにGPUクーラーがズレてしまった可能性もありますね。

その可能性は否定しませんが、果たしてどうでしょうか。

メンテナンスに重い腰を上げたのは以前より気になっていた温度上昇がいいかげん看過できなくなてからのことなので。

>5年のうちに徐々に温度が上がり、ついには80度になったというのでしたら

そうですね、ここ1年くらいは明らかに上昇してきていると自覚していました。

>7年経過したにもかかわらず性能低下がみられないという事は劣化していなかったと考えるのが普通です。

はい。おそらくその可能性が高いでしょう。少なくともリテールクーラーを使ったCPUの放熱グリスを塗り替えたところで冷却性能にさほど効果はないという検証にはなっていると思います。

実際、私の経験からも経年によって温度上昇が目立つようになったという記憶は CPU においてはありません。

ただし GPU においては経年で温度が上昇しクリーニングも効果がないというケースはこれが初めてではなく、今まではGPUの寿命と判断して素直にグラボを買い替えていました。

こうした経験から経年(とくに高温状態の累積)と放熱グリスには何らかの関連性があり、特にGPUの場合はCPUよりも顕著に影響がでやすいのではないか?

と推測していますが、1例以外の他にデータがあるわけでもなく専門的な知識も全くなく単なる感想ですのでこれ以上の言及は控えておきます。

長々と書き連ねましたが、

温度上昇が理由で「もうグラボ買い換えよう」とまで思ってるくらいの人には、ダメもとでグリス塗り替えてみては如何でしょうか?

くらいの控えめな主張で留めておこうかと思います。

「こういう例もありますよ」ということで。

2020年5月18日 6:36 PM | 通りすがりの人

まぁ石みたいになってるグリスでまともに熱伝導してるのは見た事ない

2020年7月18日 8:39 PM | 名無し

おお、よかったですね。今初めて見ることができましたね。

もし、真実を見せられてもその事実を拒否してしまう場合、これをセンメルヴェイス反射と言います。

2020年8月25日 1:04 PM | hiro

CPUも含む電子材料の研究所に所属していた者ですが、私も一般的なグリスであれば、7年程度での経年劣化はないと考えて良いと思います。カピカピであっても密着していれば問題ないと思います。

ただし、化学的な劣化ではなく、周りの基板が経年劣化で反り浮いてしまうなどの他部品の物理的な経年劣化により、塗り直しが必要になることもそれなりにあると思います。

2020年7月24日 3:22 AM | 通りすがり

上のコメントを見ていて、揮発後の物質が密集している中、熱の上下により空間の膨張で徐々に剥離していくとなると、剥離した場所にも空間ができた後にまた膨張と収縮で加速させるというのも考えられるかなと思いました。

固定具でガッチリ固定されているCPUクーラーよりも、固定が不安定なグラボでは微振動が多いと思えますし、下方にファンを向けて常に引っ張っている状況を考えれば、固体化したグリスにダメージを与える要素はCPUクーラーよりも大きいのではないのかなと思います。

リテールクーラーは荷重による微振動が少ないと思えますし、ハイエンド空冷などではファンの増大や荷重による負荷も増えると固体化グリスにダメージを与える可能性は捨てきれないでしょう。

各々の環境下での検証結果で、総合的にどういった場合では「劣化が早いor遅い」との結果が出ると目安になりそうですけどね。

マザーの横置や縦置、ケースの質による振動状況、住んでいる地域の湿度や温度変化の環境、使われているパーツによる変化、等々。

通説が曖昧なのは同じ環境下と言うのは稀だからかもしれませんね。

2020年8月25日 12:42 PM | PC好き

懐疑的だった都市伝説を論破してもらい、ありがとうございました。

私見として、「グリス」と言う呼び方が誤解を招いているのだと思っています。通常グリスとは潤滑剤を指すので、粘度が無くなる→効果切れだとミスリードするんじゃないかと。

周知の通り、CPUグリスはヒートシンクとCPUの間のギャップを埋める為の物ですから、グリスよりむしろパテですよね。パテを「乾いたから」といって付け直す人はまずいません(笑)

2021年10月24日 2:52 AM | ChanTats